Longtemps perçue comme un mystère ou reléguée aux marges de la science, l’hypnose suscite aujourd’hui un vif intérêt de la part des neuroscientifiques.

Grâce aux outils modernes d’imagerie cérébrale (IRM fonctionnelle, EEG), il est désormais possible d’observer en temps réel ce qui se passe dans le cerveau en état hypnotique.

Ce que l’on découvre ?

Loin d’un simple état de relaxation ou d’imagination, l’hypnose correspond à un état neurophysiologique bien distinct, impliquant des modifications précises de l’activité et de la connectivité cérébrale.

Voici les principales observations validées par les recherches neuroscientifiques :

1. Diminution du Réseau Mode par Défaut (DMN)

Le DMN est actif lors du vagabondage mental, des pensées autocentrées et de la rumination. Sous hypnose, plusieurs études ont montré une réduction significative de l’activité dans ce réseau (Mc Geown 2009 ; Deeley 2012).

- Conséquence : réduction du « bavardage mental » et meilleure focalisation sur l’expérience présente. Les travaux plus récents confirment que cette baisse s’accompagne d’un réagencement dynamique des réseaux, optimisant la disponibilité cognitive.

2. Activation des réseaux attentionnels

L’état hypnotique est marqué par une attention dite « absorbée ». Le cortex cingulaire antérieur, zone clé de la régulation attentionnelle, est souvent plus actif, traduisant une mobilisation accrue des ressources attentionnelles (Rainville 2002 ; Faymonville 2006).

- Conséquence : une réceptivité accrue aux suggestions et une moindre distraction par l’environnement.

3. Inhibition du cortex préfrontal dorsolatéral (DLPFC)

Le DLPFC joue un rôle dans l’analyse rationnelle, l’autocontrôle et le sens critique. Sous hypnose, on observe une diminution de son activité et, plus encore, un découplage fonctionnel entre le DLPFC et le cortex cingulaire postérieur (PCC), ce dernier étant impliqué dans la conscience de soi et la métacognition (Hoeft 2012).

- Conséquence : les sujets hypnotisés sont moins enclins à s’auto-observer, suspendent leur sens critique et agissent plus spontanément sans se soucier des implications sociales de leurs actions.

David Spiegel (Stanford) résume cela ainsi :

« Sous hypnose, on réduit son attention comme sous l’effet d’un téléobjectif. Ce que l’on voit est beaucoup plus détaillé, mais on voit moins ce qu’il y a autour. »

4. Modification des ondes cérébrales

Les enregistrements EEG en hypnose montrent :

- ↑ Ondes thêta (4–8 Hz) : associées à l’imagination, la mémoire émotionnelle, l’intuition.

- ↑ ou ↔ Ondes alpha (8–12 Hz) : traduisent une relaxation vigilante.

- ↓ Ondes bêta rapides (>20 Hz) : suggèrent une baisse de l’activité critique et de l’anxiété.

Études : Gruzelier (2006), Jamieson & Burgess (2014).

5. Traitement sensoriel transformé

Sous hypnose, les perceptions restent présentes, mais leur interprétation cérébrale change. L’imagerie cérébrale montre que certaines régions sensorielles peuvent rester actives, tandis que la dimension affective ou symbolique prend le dessus (Rainville 1997).

- Conséquence : l’efficacité des métaphores, images mentales et suggestions indirectes prend tout son sens dans cet état modifié de conscience.

6. Plasticité cérébrale et transformation

Certaines recherches suggèrent que l’état hypnotique pourrait favoriser la plasticité neuronale, c’est-à-dire la capacité du cerveau à modifier ses connexions. Ce « terrain malléable » rend possible une reprogrammation émotionnelle et cognitive plus rapide.

Cela rejoint les constats cliniques : des changements durables peuvent survenir après une ou quelques séances bien ciblées.

Ainsi, les neurosciences confirment ce que les hypnothérapeutes pressentaient depuis longtemps : l’hypnose n’est pas un état imaginaire, mais un état de conscience modifié, mesurable et spécifique, où certaines zones cérébrales s’activent tandis que d’autres se mettent en veille.

Cette réalité neurophysiologique permet :

- un accès privilégié aux ressources inconscientes,

- une réduction du filtre critique,

- et une réorganisation en profondeur des modèles internes.

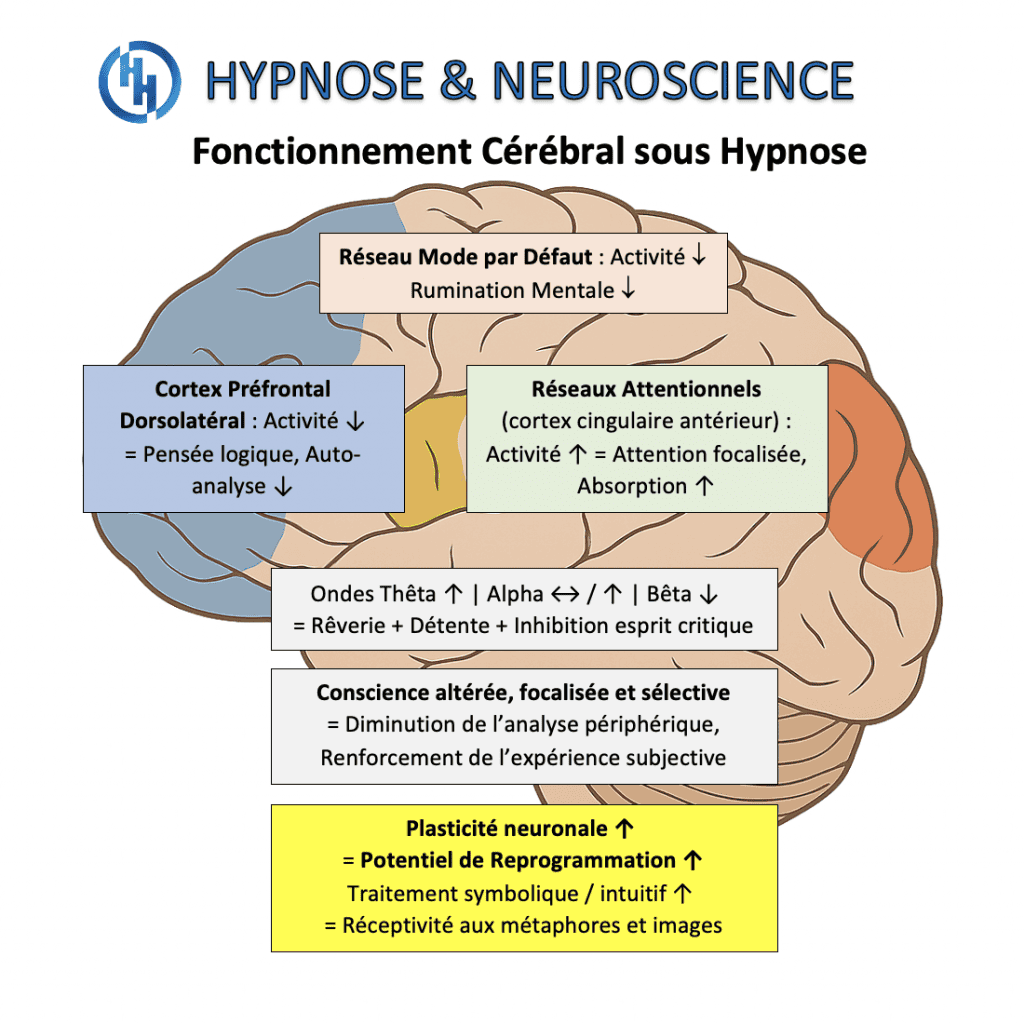

7. Résumé neurocomportemental de l’état hypnotique :

- Réseau Mode par Défaut (DMN) : activité ↓ = Rumination mentale ↓

- Réseaux Attentionnels (Cortex cingulaire antérieur) : activité ↑ = Attention focalisée, absorption ↑

- Contrôle Cognitif : activité ↓ (DLPFC – découplage avec PCC) = Pensée logique, auto-analyse ↓

- Ondes Thêta ↑ | Alpha ↔ / ↑ | Bêta rapides ↓ = Rêverie + détente + inhibition critique

- Traitement symbolique / intuitif ↑ = Réceptivité aux métaphores et images mentales ↑

- Conscience altérée, focalisée et sélective = Diminution de l’analyse périphérique, renforcement de l’expérience subjective

- Plasticité neuronale ↑ = Potentiel de reprogrammation ↑

Aller plus loin : Formation Hypnose & Neurosciences

Pour les praticiens souhaitant approfondir la compréhension du cerveau sous hypnose et traduire ces connaissances en protocoles pratiques, nous proposons la formation :

Hypnose & Neurosciences : Comprendre le cerveau pour mieux induire le changement – Formation avancée animée par le Dr Constance Flamand-Roze, docteure en neurosciences.

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre les bases neuroscientifiques de l’état hypnotique, de la suggestion et du changement.

- Approfondir le fonctionnement cérébral utile au praticien (cerveau émotionnel, douleurs, plasticité, mémoire…).

- Renforcer sa légitimité auprès des patients et du monde médical.

- Ajuster ses inductions à la lumière des neurosciences.

Références :

- Jamieson & Burgess (2014). Hypnosis and the EEG: Altered states of consciousness and their measurement.

- McGeown et al. (2009). Hypnotic induction decreases anterior default mode activity.

- Hoeft et al. (2012). Functional brain basis of hypnotizability.

- Deeley et al. (2012). Changes in brain function during hypnotic trance.

- Rainville et al. (1997). Pain affect encoded in human anterior cingulate but not somatosensory cortex.

- Gruzelier, J. (2006). EEG-neurofeedback for optimal performance.

[…] Des études en neuroimagerie (Faymonville et al., 2003 ; Landry et al., 2017) ont montré que l’hypnose modifie l’activité des régions préfrontales, cingulaires, et du système limbique, suggérant une modulation de la perception, de l’attention, et de la régulation émotionnelle. Elle peut influencer le système nerveux autonome, favoriser un état de relaxation physiologique, et faciliter des réorganisations cognitives bénéfiques dans un contexte de dépendance. (cf. article hypnose et neurosciences) […]

L’hypnose est-elle efficace quand on a une pathologie neuro-dégénérative très rare dite “orpheline”, à savoir un syndrome corticobasal, contre lequel aucun médicament n’existe à ce jour ?

Bonjour,

L’hypnose peut être une approche intéressante en complément des soins médicaux, notamment pour améliorer le bien-être, réduire l’anxiété ou mieux gérer la douleur. Cependant, elle ne prétend pas guérir les pathologies neuro-dégénératives rares comme le syndrome corticobasal. Chaque accompagnement est personnalisé, et il est essentiel de travailler en collaboration avec l’équipe médicale pour garantir un suivi adapté et sécurisé.

Bien à vous,

Connaître les parties du cerveau et leur fonction c’est bien, agir thérapeutiquement sur les demandes d’un patient aussi. Or, comment joindre les deux? J’aimerais lire des exemples concrets de thérapies basées sur les connaissances en neurosciences ou comment influencer les différentes parties du cerveau pour obtenir des résultats concluants sur les peurs, les phobies, les angoisses, etc.

C’est une excellente question. Joindre les connaissances en neurosciences à la pratique thérapeutique peut vraiment enrichir les approches utilisées pour traiter les peurs, les phobies et les angoisses. Voici quelques exemples concrets :

– L’exposition graduée pour les phobies : En neurosciences, on sait que les phobies sont souvent associées à une activation excessive de l’amygdale, la région du cerveau impliquée dans la gestion de la peur. La thérapie d’exposition graduée consiste à exposer progressivement le patient à l’objet ou à la situation de peur dans un environnement contrôlé. Cette approche vise à diminuer l’activité de l’amygdale au fil du temps, en permettant au patient de désensibiliser progressivement sa réponse émotionnelle.

– La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) pour l’anxiété : Les recherches montrent que l’anxiété est souvent liée à une hyperactivité du cortex préfrontal, qui est impliqué dans la régulation des émotions. Les techniques de TCC, comme la restructuration cognitive, aident à modifier les schémas de pensée irrationnels, ce qui peut réduire l’activité de cette région et améliorer la gestion des émotions.

– La thérapie par la pleine conscience (mindfulness) : Cette approche utilise des techniques de méditation pour moduler l’activité cérébrale. Les études montrent que la pratique régulière de la pleine conscience peut réduire l’activité dans les zones du cerveau associées à la rumination et à l’anxiété, comme le cortex cingulaire antérieur, et renforcer les zones impliquées dans la régulation émotionnelle, comme le cortex préfrontal.

– La désensibilisation et le retraitement de l’information traumatique par les mouvements oculaires (RITMO) : Cette technique est souvent utilisée pour traiter les traumatismes et les phobies. Elle se base sur l’idée que les mouvements oculaires aident à traiter les souvenirs douloureux en réactivant et en modifiant les réseaux neuronaux associés à ces souvenirs, facilitant ainsi une reprogrammation des réponses émotionnelles.

Ces méthodes montrent comment les connaissances neuroscientifiques peuvent être appliquées pour élaborer des interventions thérapeutiques ciblées. L’intégration des découvertes neuroscientifiques dans la pratique permet de personnaliser les approches en fonction des mécanismes cérébraux spécifiques impliqués dans chaque trouble.